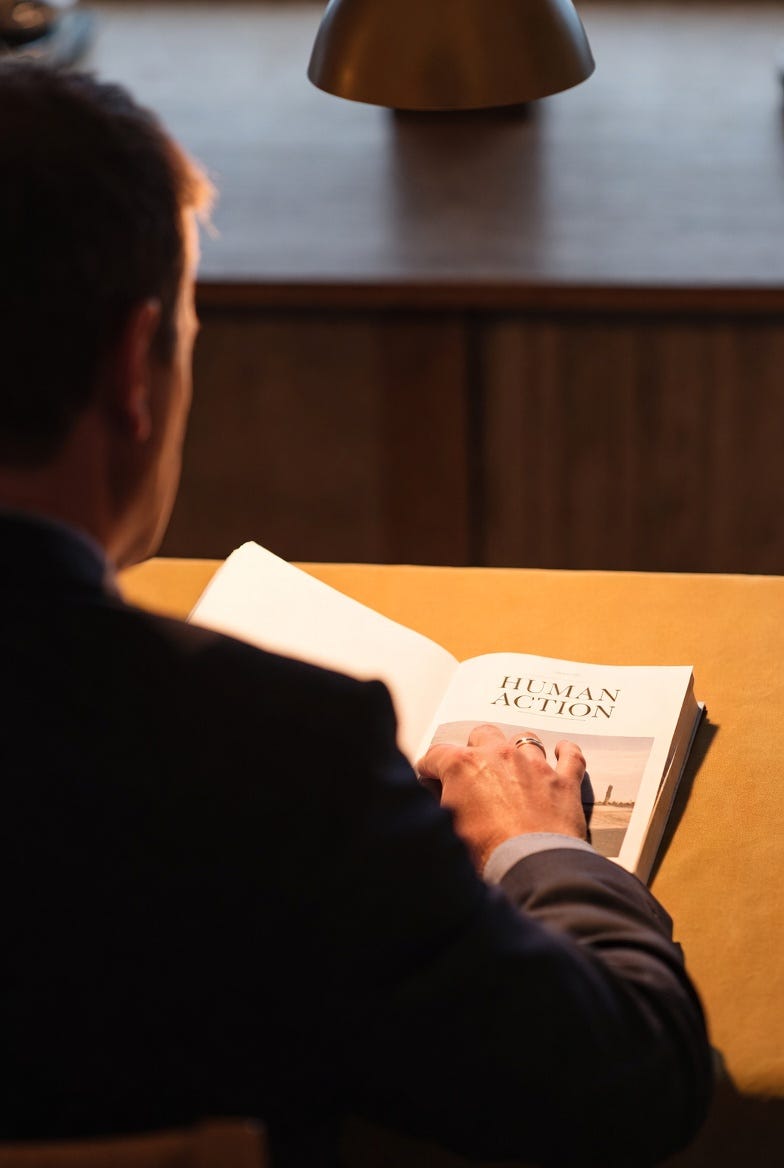

L’individu, le centre du processus économique

L’approche axiomatique et déductive est même la meilleure manière d’aborder l’économie, car elle part du postulat que l’homme est libre et imprévisible.

Cette publication rapide permet d’aborder un point essentiel de la compréhension de l’économie autrichienne : comprendre pourquoi l’approche axiomatique et déductive est une approche scientifique. En effet, nous associons trop souvent l’économie aux statistiques et aux mathématiques, alors que cette méthodologie n’est pas la seule manière d’aborder cette discipline, elle représente même une méthode inadéquate, voire dangereuse, pour traiter d’un processus humain qui ne nécessite pas de démonstration mathématique ou empirique, mais simplement de la logique.

L’approche axiomatique et déductive est même la meilleure manière d’aborder l’économie, car elle part du postulat que l’homme est libre et imprévisible.

La force de l’approche axiomatique

« Dans leur insistance sur le choix de l’action humaine comme fondement de toute connaissance économique, les Autrichiens étaient nécessairement poussés à n’accepter que les individus comme sujet de leur étude, et à suivre scrupuleusement l’individualisme méthodologique. Après tout, seuls les individus agissent. Ainsi que l’écrira le même Rothbard, « la première vérité à découvrir à propos de l’action humaine est qu’elle ne peut être initiée que par des “acteurs” individuels. Seuls les individus ont des objectifs et agissent pour les atteindre. » - Eamonn Butler

L’approche déductive se base sur des axiomes et non sur des hypothèses, elle n’a donc pas besoin d’être validée empiriquement. Les postulats de départ sont considérés comme vrais en tout temps et en tout lieu. C’est le cas des axiomes d’Euclide et de Peano en géométrie et en arithmétique. Par exemple, dans un plan, deux droites parallèles ne se croisent jamais. En mathématiques, le 0 n’est le successeur d’aucun nombre naturel. Ce sont des axiomes évidents qu’il est inutile de valider à chaque fois que nous faisons de la géométrie ou des mathématiques. Ils constituent la base à partir de laquelle nous construisons tout un raisonnement.

En économie, il en va de même pour l’axiome de l’action humaine, qui affirme simplement que l’homme agit. Point final. De cet axiome irréfutable peuvent être déduits plusieurs grands principes tout aussi vrais : l’individualisme méthodologique, la préférence temporelle positive, le subjectivisme, le marginalisme, le coût d’opportunité, l’incertitude, etc. L’axiome affirme donc que l’action est toujours individuelle : l’individu valorise subjectivement les moyens qui lui permettent d’atteindre une fin elle-même subjective. Il en va de même pour l’action entrepreneuriale : elle ne peut être qu’individuelle, car seul l’individu est en mesure d’évaluer correctement les coûts d’opportunité lorsqu’il s’engage dans le processus économique. C’est pour cette raison qu’un individu libre sur le marché est le seul à pouvoir innover, l’État, en revanche, ne le peut pas, car il s’agit d’une entité collective et abstraite qui échappe aux incitations individuelles.

Pour le reste, les Autrichiens n’émettent aucun jugement moral ou normatif sur l’action en tant que telle. Les « conclusions » de l’action (échecs ou succès) importent peu. De plus, les conclusions de cet axiome ne sont pas « attendues » dans le sens où la praxéologie, ou action humaine, n’est pas une téléologie qui prescrit quelles fins doivent être poursuivies par l’individu agissant. En revanche, elle affirme que l’action est orientée vers une fin. C’est la raison pour laquelle les économistes autrichiens, héritiers des libéraux classiques, rejettent la méthodologie holistique et globalisante qui nie le particulier dans l’étude de l’économie. Il en va de même pour l’approche positiviste et quantitative, qui adopte une méthode propre aux sciences dures : le monisme méthodologique.

L’individualisme méthodologique

Ces approches ne permettent pas d’expliquer l’économie, car il est impossible de chercher des constantes là où le sujet d’étude (l’homme agissant) est, par nature, inconstant. En effet, tout le processus économique part de l’individu qui agit. C’est la raison pour laquelle il faut adopter une autre approche pour étudier l’économie, à savoir l’individualisme méthodologique, plutôt que l’approche positiviste propre aux sciences naturelles.

L’homme est unique, libre, imprévisible et créatif. Il est le principal acteur du processus économique, car c’est lui, par sa subjectivité, ses besoins perçus et son action pour les satisfaire, qui fait du marché un processus dynamique sans cesse changeant.

« Toute action rationnelle est d’abord une action individuelle. Seul l’individu l’individu pense. Seul l’individu raisonne. Seul l’individu agit. » - Ludwig von Mises

Les individus ne sont pas des « données » homogènes et prévisibles, comme des molécules ou des atomes, mais des êtres uniques ayant leurs propres objectifs et faisant leurs propres choix. Penser le contraire, c’est sombrer dans ce que Friedrich Hayek appelait le scientisme, ce mirage de la raison qui nous fait croire qu’il est possible d’appliquer la méthodologie d’analyse des sciences naturelles à l’étude des comportements humains. Ce scientisme ouvre également la voie à la déshumanisation progressive et inévitable de l’homme, dont la grandeur, la créativité et l’ingéniosité sont nécessairement niées et passées sous silence pour satisfaire aux lois constantes des modèles économiques « objectifs et maximisateurs ». Il faut au contraire privilégier une approche différente : Le dualisme méthodologique.

Comme le disait Mises, il faut en effet deux approches distinctes pour étudier deux réalités différentes : une approche empirique et inductive pour les sciences naturelles, et une approche praxéologique, axiomatico-déductive, pour les sciences humaines. C’est la seule manière d’aborder convenablement le fait économique, car, comme le disait Carl Menger, « l’homme est toujours le début et la fin du processus économique ».

L’individualisme méthodologique est justement la seule manière d’aborder les ensembles collectifs et cela permet d’éviter les pièges qu’adorent les sociologues et autres penseurs constructivistes des explications “holistes” de tout et n’importe quoi. Ainsi, contrairement à ce que pensent les économistes mainstream, ce qui s’est passé hier ne renseigne en rien sur ce qui se passe aujourd’hui ou sur ce qui se passera demain, car les hommes qui composent la société ne sont pas les mêmes. L’étude des faits économiques passés peut être informative, tout au plus, mais ne saurait servir de base à une politique économique.