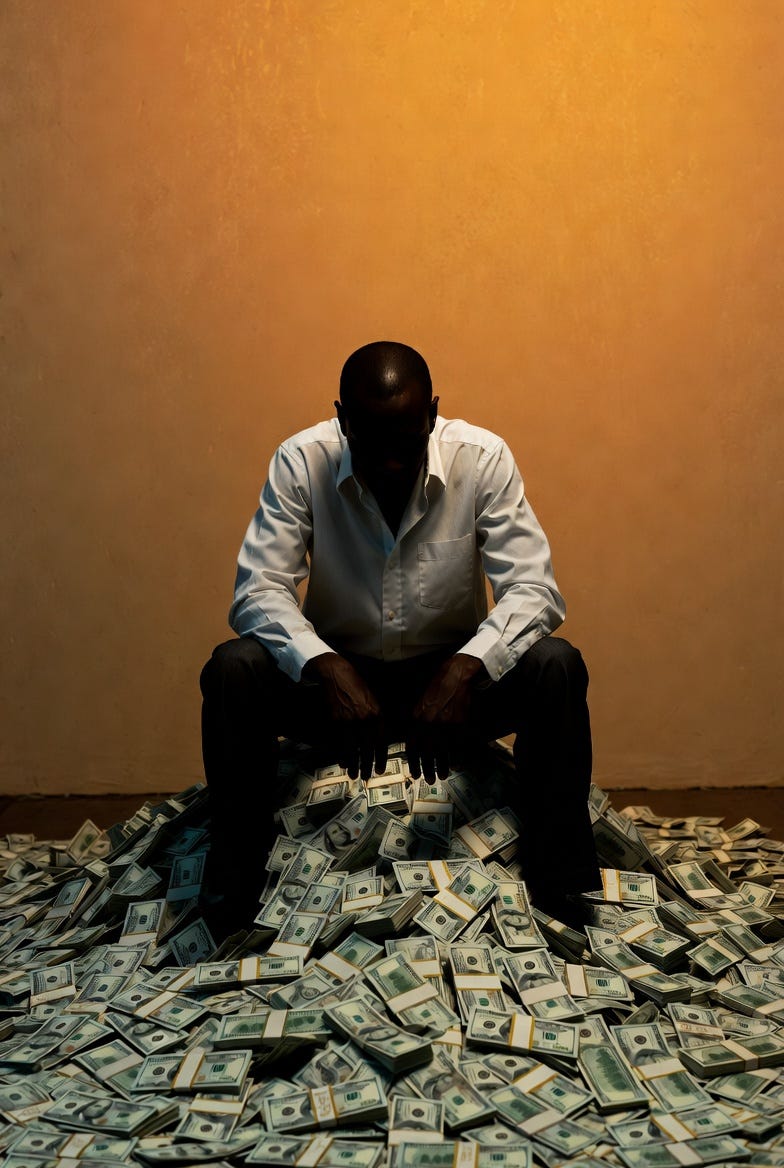

Le mythe de la richesse "improductive"

On retrouve toujours cette vieille fable de la “richesse improductive” que dénoncent les socialistes de tout bord. Il n'en est rien

Avec l’adoption de l’amendement de LFI sur la richesse “improductive”, sont désormais taxés à 1% annuel tout ce qui dépasse au-dessus de 2M€ : or, pièces, crypto-actifs, objets précieux/plaisir (art, meubles, yacht...) et cash dans les assurances vies...

On retrouve ici encore et toujours cette vieille fable de la “richesse improductive” que dénoncent les socialistes de tout bord. Croire en celle-ci révèle trois incompréhensions économiques fondamentales : la valeur, la préférence temporelle et l’importance de l’épargne.

La valeur est subjective

“L’économie ne concerne pas les choses et les objets matériels tangibles, mais les hommes, leurs significations et leurs actions. Les biens, les marchandises, la richesse et toutes les autres notions de conduite ne sont pas des éléments de la nature, mais des éléments du sens et de la conduite de l’homme. Celui qui veut s’en occuper ne doit pas regarder le monde extérieur, il doit les chercher dans le sens de l’action des hommes.” - Ludwig von Mises, l’Action humaine

La richesse et le capital ne sont jamais improductifs ; penser le contraire, c’est adopter la position extérieure de l’observateur qui juge la manière dont un individu utilise son capital. On ne parle alors plus d’économie, mais de jugement moral.

C’est là qu’intervient la notion de valeur. Un bien jugé « improductif » par une personne peut avoir une utilité pour une autre, notamment dans un marché libre où chacun choisit selon ses préférences.

Un bien trouve toujours sa valeur dans sa capacité à répondre à un besoin individuel et subjectif ; c’est ce que nous enseigne l’action humaine et l’école autrichienne d’économie en général. Ainsi, le seul individu qui peut juger de la « productivité » d’un capital est celui qui l’a accumulé lui-même et qui décide de différer son usage dans le temps. La satisfaction de ce besoin n’est donc pas nécessairement immédiate, elle peut être reportée. Ce qui apparaît comme « improductif » à un observateur mal avisé ne l’est pas pour l’individu qui agit.

La préférence temporelle

“C’est à la possibilité d’accumuler du travail superflu que l’humanité doit tous ses progrès économiques. Grâce à cette accumulation, les terres sont rendues fertiles, des machines sont construites et, d’une manière générale, tous les mille et un moyens qui servent à augmenter le produit du travail humain sont obtenus.” - Eugen von Böhm-Bawerk

Intervient alors la seconde notion économique mal comprise par ces socialistes : la préférence temporelle, l’incertitude du futur et l’irréversibilité du temps. L’action humaine est toujours tournée vers la résolution future d’un besoin présent ; nous intégrons donc intuitivement le rôle important que joue le temps dans nos décisions. Nous projetons toujours notre action présent dans le futur.

Nous intégrons également que l’avenir est incertain. Autrement dit, entre la jouissance présente ou future d’un même bien, les individus préféreront toujours la jouissance présente. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’avenir est incertain. Entre profiter d’un bien maintenant ou dans cinq ans, nous préférons l’avoir maintenant, car nous ne savons pas si nous serons encore en vie dans cinq ans.

À l’incertitude du temps s’ajoute son irréversibilité. Chaque action réalisée par un individu est unique et appartient désormais au passé ; il n’est pas possible de revenir en arrière ni de la reproduire à l’identique. Comme nous l’avons vu dans le cadre du dualisme méthodologique, l’imprévisibilité humaine rend toute reproduction identique d’une action passée impossible, et donc toute prédiction future certaine basée sur des exemples historiques.

Ainsi, pour l’individu qui agit, le capital épargné actuellement n’est pas « improductif » ; il a de la valeur et répond à un besoin : se prémunir contre l’incertitude de l’avenir.

L’épargne, seule solution pour être productif demain

“La civilisation repose sur le fait que les hommes ont toujours réussi à vivre au-dessus du minimum de subsistance, en sacrifiant la satisfaction immédiate pour des gains futurs.” - Hayek, La Constitution de la Liberté

Le dernier point, l’importance de l’épargne pour l’individu et la société en général, intervient enfin. L’épargne n’est pas improductive ; elle est la promesse d’une consommation future. C’est vrai pour l’individu qui épargne dans un contexte d’incertitude politique, ou pour celui dont les revenus non consommés sont épargnés parce que ses besoins actuels sont satisfaits.

Pour l’entrepreneur, c’est également le moyen de s’engager dans l’investissement capitaliste en augmentant ses chances de réussite. Soit en minimisant son exposition au risque, soit en augmentant sa capacité à emprunter du capital en mettant un capital en collatéral.

Sans épargne et investissement capitaliste, il n’y a pas de prise de risque possible, donc pas de création de richesse et pas d’amélioration du niveau de vie collectif. L’accumulation de capital n’est donc pas mauvaise en soi ; au contraire, elle est même le signe d’une société saine qui planifie sur le long terme pour elle-même et pour ses enfants. Toutefois, en taxant ou en décidant de ce qui doit être considéré comme « improductif », l’État risque de fausser les incitations et de décourager l’accumulation de capital nécessaire à l’investissement futur et à l’innovation.

Marrant le concours de circonstance : Ego non vient de publier une vidéo sur Hoppe : https://youtu.be/evi74dT3_vI